榎本武揚と国利民福 Ⅲ.安全保障(後編-2-2-b)

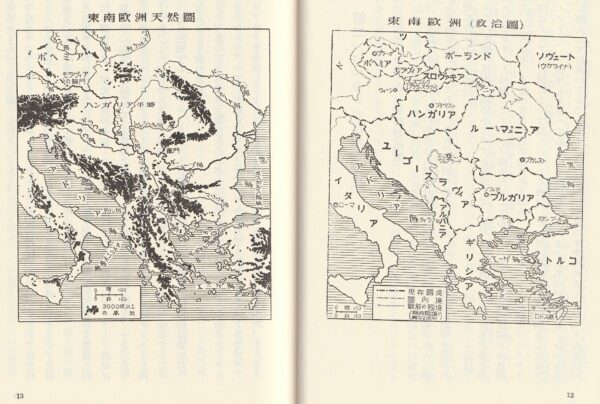

芦田均『バルカン』岩波新書R27、1939の12,13頁を引用

・トルコ問題

オスマン帝国の支配下にあったギリシアは、ギリシア自身がヨーロッパ発祥の地であるという自覚に加え、フランス革命の自由主義とナショナリズムの影響から1814年に独立運動、1821年に独立戦争を起こします。バルカン方面に不凍港を求め、南下政策を進めるロシアはギリシアを支持します。

一方、東地中海の権益を守るために英国はギリシアの独立戦争に介入をします。フランスは英国に賛同し、英仏ロシアの三か国は軍事介入をしました。さらに、ロシアはオスマン帝国に宣戦布告し、戦況が優勢な状況のもと1829年にアドリアノープル条約を結び、ダーダネルス・ボスフォラス両海峡の自由通行権とギリシアの独立を認めさせました。

榎本の『トルコ問題』とはヨーロッパ諸国が「東方問題」と呼んだオスマン帝国の領域をめぐり、オスマン帝国国内での自由主義・ナショナリズムの台頭、ロシアの南下政策、そしてヨーロッパ諸国の利害が複雑に絡み合う中で生じた国際紛争*を指します。

*紛争 セルビア独立運動、ギリシア独立戦争、エジプトートルコ戦争、クリミア戦争、露土戦争など。後にバルカン問題となる。

19世紀のオスマン帝国は領土の縮小が続きました。当時は、現在のトルコとバルカン半島、中東やアフリカの一部を領土としていました。多種多様な民族が混在していましたが、大きくはイスラム教徒とキリスト教徒の地域に分かれ、バルカン半島は、宗派は異なりますが、キリスト教徒の地域でした。

芦田均『バルカン』(岩波新書、1939)では次のようにバルカン半島を解説しています。

「地政学では、イタリアやスペインと違い、バルカン半島は地形的に大陸と半島を分離させるような山脈、山地のような地形がありません。ヨーロッパ側からもユーラシア大陸側からも平坦につながっています」

『先ず国別に見ても、アルバニア、ブルガリア、ギリシア、ルーマニア、ユーゴスラヴィア、トルコの六ケ国をバルカンと称する名を以て呼ぶには、余りに複雑であって、これらの国は経済的にも文化的にも一単位を為すべき共通性を備へてはいない。言語、宗教はもとより、地理的人種的にも統一性を欠いているのであるから、政治的統一に幾多の困難あることも当然の帰結である』

『19世紀中葉以後のトルコは瀕死の病院と名づけられ、社稷の運命は危機一髪の状態にあった。それにも拘わらず、瀕死の老大国が遂に死滅しなかったのは、回教の道義的勢力と今一つ欧州列強の相互牽制のお陰である』

ヨーロッパ列強とオスマン帝国との利害関係、ロシアの南下圧力により、バルカン半島が混乱し、オスマン帝国が衰弱していく状況を、榎本はサンクト・ペテルブルク赴任後、トルコ問題―東方問題として注視し続けます。

榎本の手紙でトルコが最初に登場するのは、明治7年12月20日付けの、らく宛の手紙です。榎本がサンクト・ペテルブルクに着任して半年くらいの時期です。この頃すでに、「トルコがロシアとオーストリアによってヨーロッパから追い出されるだろうと意識して日々気をつけて見ていると書物を読むに等しい心得になる」と書いています。

この一文に榎本の他の手紙も用いて補足すると、イスラム国のトルコがキリスト教国のロシア、オーストリアによってキリスト教国のヨーロッパにもつ支配地から追い出されるようだと考え、日々、情報を収集し、分析すると、次々と様々なことが起きている、という趣旨です。

そして、明治9年6月5日付、多津宛の手紙と、同日付の姉のらく宛ての手紙に「トルコ国内の御一新」を解説し、「トルコの件の詳細は山六(山内堤六)さんへの手紙に詳しく書いたので、興味があったら山六さんに手紙をみせもらってください」と書き足しています。

経済的に列強の半植民地化したトルコ国内ではトルコのムスリムと非ムスリムが対立を深めていました。憲法や議会による法治国家になることを目指し1870年頃から反専制、改革派(「新オスマン人」と呼ばれました)の政治運動が始まりましたが、自身の権力に制限を加えられることを嫌い、トルコ皇帝は抵抗しました。

その結果、1876年に「新オスマン人」らはクーデターを起こし、皇帝は廃位させられました。無血クーデターでした。その後、「新オスマン人」と親しい、ムラト5世(Murat Ⅴ、1840~1904)が帝位につきます。ムラト5世は、叔父の皇帝から「新オスマン人」との関係を疑われ長年監視されていたので、ストレスから酒浸りとなり、精神を病んでいたため、暫くして、弟が後を継ぎ、トルコを立憲君主国にしました。

ところで、榎本は何故かこの「ムラト」を妻にも姉にも皇帝の「姪」と紹介しました。ムラトは廃位した皇帝の「甥」です。榎本の元に誤った電報が届いたのか、目を通した新聞に姪と書かれていたのでしょうか。転記間違いとか勘違いなら、榎本ほどの能力があっても、こんなところもあるんだなとちょっと安心します。

山内堤六には、イスラム教国がキリスト教国であるヨーロッパへ入って行き、支配することは異常で、混乱は続くだろう、その混乱を英国が見逃さず中近東で抜け目ない行動に出るだろう、と意見を伝えています。また、ロシアの南下政策は地中海だけでなく中央アジアにも展開していると書いています。その結果、英国はインド防衛のためにアフガニスタンを支配しようとして、抵抗するアフガニスタンと激しい戦いを続けました。ロシアの領土膨張策により、ロシアの行政は手薄となり政府はかなり困っているようだとも書いています。これらを加味すると、ロシアの勢力が極東に辿り着くまでには今から十数年はかかるという見通しになるのでしょう。

続いて榎本は、同年7月3日の多津宛の手紙で、トルコの属国である「セルビアとモンテネグロがトルコとの境に侵攻」という電報を受け取ったと伝えます。妻、多津に9月に入って、「セルビアはトルコに敗戦し、ヨーロッパの仲介で休戦になりました」と書き、一方、姉のらくには、「トルコ軍がセルビアのキリスト教徒を暴虐したとことでロシアの国民は怒り、宣戦の可能性があります」と書きました。

榎本から家族へ送った手紙から、二つのことが分かります。一つは、姉のらくは知識欲があり、国内外の情勢に関心をもっていたこと、もう一つは、受けとった手紙を姉は兄には見せていたかもしれませんが、あちこちに見せまわらないことです。妻、多津にも同様に国内外の情勢を書いて送り、「これ以上の説明は詳細に外務省に報告してあり、その内容はいろいろ混み入っているので御前への説明はここまでです」、と書いて説明を締めています。榎本家では妻や長老の女性と情報を共有することは当たり前だったのでしょう。

榎本はサンクト・ペテルブルクに1874年6月10日に着任し、翌年の1875年1,2月ごろ「樺太談判」-樺太の領土交渉は実質的に始まります。そして、その年、5月7日に榎本は条約の調印に至ります。交渉の実期間は3,4か月のことでした。意外と順調に日露は合意に達しました。短期の交渉で条約締結ができた理由は榎本の決心と戦略が功を奏したのですが、さらに、ロシアには、南下政策を強力に推し進めるため、極東の件は樺太全島を手に入れて、早々に決着させようとする思惑があったと考えるべきで、東方問題やロシアの地中海への南下政策は榎本への追い風になりました。

(トルコの歴史については、木村靖二、岸本美緒、小松久雄編『詳説 世界史研究』山川出版、2018を参照した)

・サンクト・ペテルブルクとユダヤ人

榎本がサンクト・ペテルブルクにいた時期に、文豪ドストエフスキーもサンクト・ペテルブルクにいました。ドストエフスキーの住まいは、公使館からみてモスクワ駅(モスコーフスキー駅)寄りにありました。公使館には通訳や留学生たちがいたのですから、当時人気のロシア文学が話題になってもおかしくないはずですが、榎本の手紙にはドストエフスキーは登場しません。

ドストエフスキーは、雑誌に『作家の日記』という評論、独白を連載しました。1877年3月に『ユダヤ人問題』を発表しました。但し、冒頭に『この問題は冗談で書いたのだ』と但し書きを入れていますが、全体は4章で構成されています。

ドストエフスキーのこの論文は、ロシア人が一歩譲ってユダヤ人の権利を拡張し、対等にした場合、ロシア人とユダヤ人は同胞になれるだろうかという主題で検討がされています。結びに『信仰と血を異にした人々と真の同胞的結合を行うという、新しい立派な事業に対して、彼らがどれだけの能力をもっているか、である』と書かれています。

フレデリックス先生が榎本はヨーロッパの歴史をよく理解していると評することは、ヨーロッパでの陸上、海上での戦争の歴史、王朝の栄枯盛衰の歴史をよく勉強しているだけでは無く、キリスト教を国教とするヨーロッパ諸国とユダヤ人との関係も把握しているということです。榎本からすると、ドストエフスキーのユダヤ人に関する論文は、了解済みの内容なので取り上げて紹介することはしなかったのか、ロシアの国内事情なので、家族には書かなかったのかもしれません。

榎本がいたロシアではナ・ブロード運動が起きました。ナ・ブロード運動は農民を啓蒙せんとするものでありましたが、文字を知らない農民が大多数だったため農民から受け容れられずに終わりました。むしろ、農民はいわゆるインテリゲンチャに反感を持ちました。ロシア社会が不安定になり出した時期に榎本はロシアにいました。こちらもロシアの国内事情なので、榎本自らはこの話題には触れていません。

サンクト・ペテルブルクには、スティグリッツ家、ギンツブルク家の二つのファミリーがおり、そこがヨーロッパからの資金調達の仲介役でした。特にスティグリッツ家はロスチャイルドの資金を仲介するユダヤ人でした。この二つのファミリーはロシア帝国の戦費調達や工業の近代化のための外資調達、つまりヨーロッパからの資本導入に貢献しました。榎本がサンクト・ペテルブルクを去った後、サンクト・ペテルブルクの工業化は急伸しますが、この二つのファミリーはその急伸を資本面から支えます。また、ロシア国内のインフラ整備にも貢献しました。*

*塩谷昌史『サンクト・ペテルブルクとロシア系ユダヤ商人』大阪市立大学経済学会経済学雑誌114(3),76-93,2013-12

榎本の時代の最後の公使館の近くに証券取引所がありました。金融の話題も公使館内では語られたのではと思いますが、自身の資金の運用については妻、多津には指示しましたが、ロシアの金融、ロシア政府の資金調達の事情については、本国宛ての報告や手紙には登場しません。

いずれにしても、ロシアも様々な投資、戦争、インフラ、産業育成にはユダヤ系金融の資金など、外国資本を必要としたことが分かります。

・娯楽

榎本がサンクト・ペテルブルクにいた時代、音楽家チャイコフスキーが活躍していました。明治9年6月5日に姉のらく宛に書いた手紙に「あちこち音楽を聴きに行くが長唄でなければ楽しくない」と書いています。榎本もチャイコフスキーを聴いていたようです。

当時、エルミタージュ美術館と博物館は一般公開されていましたが、榎本の手紙には登場しません。ひょっとしたら見に行ったかも知れませんが、手紙に書くような感動が無かったのかも知れません。しかし、絵画の技術を利用して、妻の写真を用い、妻の等身大の絵を描かせました。

「大金を伴い郊外へ泊りがけて小鳥への射撃や釣りなどもしたし、遊園地へ散歩に行ったりするが、妻子兄弟と離れて外国の地にいて花を眺めたり鳥の声を聞いても本当には楽しくない、やはりなんといっても製造場を見るほうが身にしみ面白い」と妻に明治10年7月28日付けの手紙で伝えています。

自分自身でも孵卵器に凝ったり、公使館の庭で農業をし、またおそらく廉価版のジーメンス製と思える電話器を手に入れて遊んだりしていました。電話機一式を本国の関連部署へ、もう一式を家庭へ送っています。後述しますが、手紙には「ガルファニー」という言葉を何度となく登場させます。榎本はガルファニーにも夢中になっていたようです。

別の手紙では、新聞記事にパリから日本人の手品師(テヅマシ)が来るようだから行ってみるかとか、最近、館員と一緒に軽業師を観に行って来たなどとも書いています。榎本の養生のための遊歩とは、一日一時間半、散歩することのようです。

そして、『時には芝居を観に行きますが面白くありません。元来自分は「ヨウロッパ」の芝居や音楽はきらいゆへ、読書の外は養生のため遊歩するのみ。楽しみは諸国の新聞を読て諸国の形勢を知るにあり。』とも書いています。西洋のことに精通していて、西洋に溺れず、日本が好きという榎本らしさがよく表れています。

・新聞を読む楽しみ

新聞を読むことを楽しみにしている榎本は宅状に繰り返し、日本の新聞について感想を述べています。批判的な感想です。論説だらけで、取材が不足しているので、記事が現場と大きくずれているという批判です。

明治9年12月6日の妻、多津宛の手紙にも同様に、本国から日々新聞、報知新聞、日新真事誌などが外務省から来る書類に同封されているが、さらに「明六雑誌」も同封されている、と書いています。日本の新聞の紙面の大半は論説で、面白くないと批判的でした。当時、日本の新聞はニュースやジャーナリズムというよりは意見表明、極端な言い方ではプロパガンダに近かったかもしれません。榎本の感性からは、かくあるべしという記事はつまらない記事で、事実を取材した記事が新聞記事というべきなのでしょう。

明六雑誌とは明六社が発行する雑誌です。日本で最初のソサエティと言われています。設立が1873年、明治6年なので明六社と称しました。森有礼の主唱により設立され、旧幕府開成所出身者が主な会員で、様々な領域で封建社会への批判と開明的な論を雑誌に投稿し、開国政策や自由進取について啓蒙的役割を果たしました。

しかし、1875年の新聞条例などから明六雑誌は同年11月に廃刊になりました。そういう雑誌を本国から榎本宛の文書に同封したとは面白いです。外務省の旧幕臣がそういう新聞、雑誌を同封してロシア公使館へ送っていたのでしょう。

ところで、明治9年12月6日の妻、多津宛ての手紙では、まず国内外の情勢と分析を書き、何故か前年11月25日に行われたことですが、一年遅れで英国がスエズ運河の証券をエジプト王から400万ポンドで突然買入れたことを伝えています。何故、一年遅れなのか、理由は分かりません。

・大岡金太郎の活躍-ガルファニー、サボン、その他

大岡金太郎は、技術移転のために活躍します。技術は書物だけでは理解できません。本来、技術情報は人の頭の中にあります。近未来では、その頭脳の中身をデジタルコピーして自分の頭に移転できるかもしれませんが、今のところ、ある期間、熟練者と一緒に仕事を共にしなければ、技術を自身に移転できません。

特許技術の移転では、契約対象は特許使用許諾契約(ライセンス供与)だけで無く、ノウハウ供与契約も必要です。特許のライセンス契約だけでは製造できません。大金こと大岡金太郎は、ノウハウ移転のために頑張りました。革の鞣(なめ)、シャボンの製造方法、その他、様々現場で勉強するか、公使館にインストラクタを呼んで指導してもらいました。その目的は自身が帰国して事業を興すためですが、その事業には自己利益だけでなく、国利民福のためでもありました。

榎本の手紙に「ガルファニー」という言葉が登場します。

「ガルアファノ仕掛け」

「ガルファニーで鋼鉄の鋳物を作る仕掛け」

「ガルハノプラスチッキ銅盤を送った」

「ガルファニーで私のタバコ入れの金物を作りました」

「ヘリオガラフ」(ヘリオグラフィー)「写真をガルファニーにて銅版にする技術」

榎本は専門業者を呼んで公使館の中に電気メッキや電気鋳造をする設備を作らせ、自分で作品を作って多津に送るほど「ガルファニー」に夢中になりました。榎本の「ガルファニー」とはガルバニ電流の原理を応用した技術を指しています。同時代の文豪ドストエフスキーもガルバニ電池のことに触れています。この時代の話題商品だったのでしょう。

榎本のガルファニーには写真技術もありました。この関わりからか、榎本は、明治22年創立の日本寫眞会(The Photographic Society of Japan)で推薦により会長に就任します。

明治9年11月7日付けの姉、らく宛の手紙では、榎本は萩の乱、熊本の乱など、士族の一揆には士族が愚痴って方向を失ったに過ぎないから、厳罰にせず、以前から自分が提案しているように南洋諸島に殖民させるほうが良いという意見を書いています。榎本は、廃刀令は政府がより安定するのでいいことだと書きつつ、士族の生活について心配していたことが分かりますし、その解決手段に南方への殖民を提案していました。自身の提案が政府に受け容れられなくて残念だったと思いますが、しかし、これで南方経営を諦めないところが榎本の凄さです。

・サラリーマン、榎本武揚

榎本が書いた宅状はまだまだ興味津々の内容がありますが、全部を紹介するのはまた後日ということで、最後に、明治9年6月5日の姉、らく宛の手紙に面白いことを書いていますので紹介します。『二年あまりの在勤を嫌と言わせぬ口止め月給のタップリしたると読書の暇が多き』だそうです。

榎本の家族宛ての手紙で、西南戦争や江華島事件についての榎本の感想には違和感があります。榎本は宅状をわざわざ本省宛の報告に同封したのは、本省に検閲させ、自身が二度と明治政府、薩長政府に対抗して、勢力を集め、戦う意思が無いことを知らしめたかったのではと思います。もしそうなら、サラリーマンの処世術を榎本も意識していたのかなと、俗物的な親近感をもちます。

以前も書きましたが、タップリした給料をため込んでいたわけでなく、困った人々に役立てようとしていました。明治9年12月6日に、榎本が箱館戦争で敗戦を覚悟し切腹しようとしたところを榎本が持っていた刀を手でつかんで取り上げようとして指を落とした、という逸話のある大塚賀久次の生活が困窮しているようだから送金してくれ、と妻に手紙で書いています。このようにいろいろな人にお金を渡してくれと妻に頼んでいます。

利殖もしていて、おそらく福沢諭吉のことと思えますが明治10年11月7日「福沢に預けた金のうち千両を取り戻し三井に移してくれ」といったことも妻に書きます。福沢が個人ファンドでもやっていたのかもしれませんが、三井が前年の明治9年に三井銀行を開業したので、資金を移したのでしょう。この利殖も単に財を成すためにため込んだのでなく、いずれ必要が生じたら役立てようとしたのでしょう。

・家族への最後の手紙

明治11年4月20日に妻、多津へ、6月1日に姉のらくへの手紙が家族宛の最後の手紙でした。

榎本は多津に公使館は男所帯だと話していたようなのですが、ここに来て多津が下女もいるのではといったことを手紙に書いたらしく、下女がいることを隠すために男所帯と書いたのではないと身の潔白を主張しています。多津はどこで聞いてきたのでしょうか。こういったやりとりは以前にも一度あり、榎本がヨーロッパへ出かけオランダに寄ったことがあり、それを知った誰かが、以前榎本にはオランダになじみの女性がいてその彼女に会いに行ったのかも知れないと多津に吹き込んだようです。早速、多津はそのことを手紙に書き、榎本は、それは誤解だ、こういう用件があってオランダに寄っただけだ風の言い訳を一回分の手紙に書き連ねます。どっちもかわいいでものすね。

さらに、榎本は「持っている美人画は魯国へ行く途中のベニスで買った物で、見る人みんなは褒めてくれる。しかし、おまえの像は破れてしまい残念だ」と書き、最後に「こういうことに限らずあまり思い過ごしは一家内不和の基になるので気をつけてください」とお願いしています。多津は榎本の帰国が待ちきれず、感情が高ぶっていたのかも知れません。

そして、重ねて「今年は必ず帰国する」と書いています。以前、多津は帰国したらまたすぐ函館へ長く行ってしまうのではと手紙に書いています。榎本は、それは「勘ぐりすぎだよ」と返信しています。榎本は一旦帰国して、多津を伴ってサンクト・ペテルブルクへ戻ることも考えましたが、結局は止めています。

16歳で榎本の元へ嫁ぐと船乗りの榎本はほとんど家にいません。しかも、箱館へ徳川家の脱走兵を連れて行ってしまい、政府軍に敗戦すると三年も牢に入り、やっと出てきたかと思うと、また函館へ行ってしまい、少ししたら今度はサンクト・ペテルブルグへ行ってしまいました。夫が家を空けたままの生活が十年にもなりました。しかも時折、夫がヨーロッパで遊んでいるような噂も届きます。27歳になった多津は待ちわびる寂しさから、そろそろ榎本(43歳)の運命に連れ添うのは疲れたのかも知れません。結婚して十年間一つ屋根の下で夫とまともに暮らしたことがないお多津さんに、頑張れ!って応援したくなります。

姉へは妻と違い、政治的な話を書いています。大久保暗殺(1878年(明治11年)5月14日)により新しい人事が電報で連絡が有りましたが、さらに井上馨から電信で急に帰朝を申し入れられたので、参議達はなんとなく心細いのでしょうと書いています。つまり、榎本は政府要人から頼られていたと考えるべきでしょう。

さらに、ロシアや英国との条約改正の交渉の状況を説明し、加えて「6月にベルリン会議があり、そこへは代理行使を行かせることにしたのですが、そのことを先の多津への手紙に書くのを忘れたので、伝えてください」とお願いしています。ベルリンに代理公使を行かせることにしたことをわざわざ多津に知らせる必要が生じていたということは、多津から余計な心配と詮索をされないように榎本は一計を案じたのかも知れません。

4月に多津と手紙のやりとりをした後に、いろいろ考えて、ベルリンへ代理公使を行かせることにしたのでしょう。ヨーロッパもこれが最後とばかりベルリンへ出かけていって大宴会を開いたら、必ず、どこかから多津にその話が伝わりますから、宴会好きの榎本は、ここは我慢と思ったのでしょう。

多津にも姉にも自分に関わりのある人々の消息を書いていますが、さらに姉には榎本の個人的付人の大岡金太郎の最近の様子を書き、「秘伝を買い取ることは書物で調べたこととは大違い」と手紙に書いています。普段、榎本が大金と呼んでいる人物ですが、榎本は彼に金になりそうな技術の修得をさせています。大金に現場へ出かけさせ、ノウハウの修得をさせたり、時には、公使館へインストラクタを呼んでみたりして、大金にノウハウの移転作業をさせていました。

・サンクト・ペテルブルクを離れる日

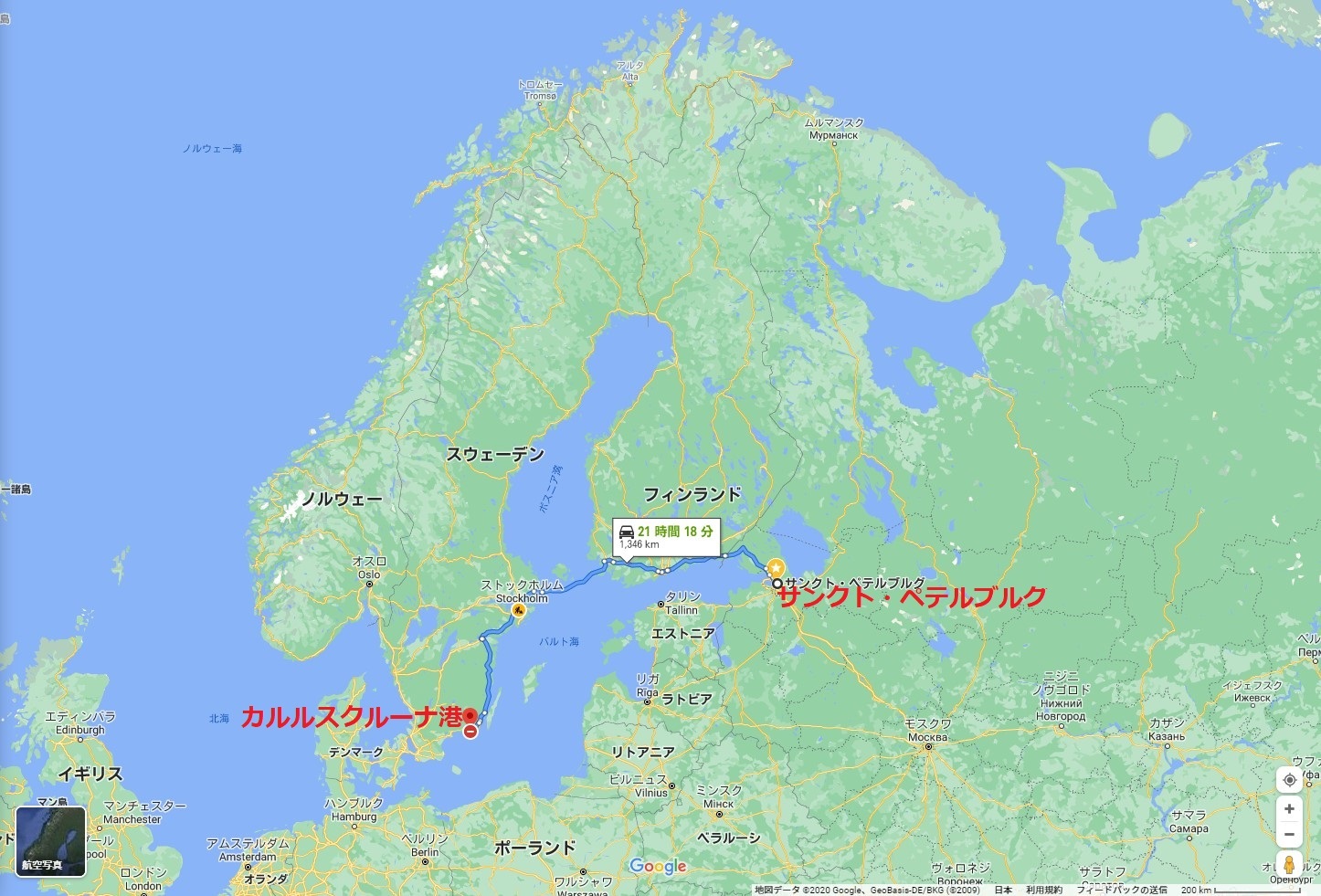

(Googleマップからのスクリーンショットを利用)

1878年7月26日午後7時15分発の汽車に乗ってモスクワへ向けてペテルブルクを出発します。その約一ヶ月前の6月22日にスウェーデンのカルルスクルーナ港から北東(北極圏)航路の探検隊を乗せて蒸気船ヴェガ(Vega)号が出帆しました。

隊長はスウェーデンアカデミーで著名な科学者、ノルデンシェルド*(フィンランド人)でした。ノルデンシェルドたちは途中、ベーリング海峡で船が氷に閉じ込められ、越冬するという困難な航海の末、ついに1879年(明治12年)9月2日に横浜港に到着します。ノルデンシェルドらのために祝賀会が開催され、榎本は乾杯の音頭を取ることになります。

*ノルデンシェルド フィンランド生まれのスウェーデンの鉱物学者、地理学者、探検家。北極圏を探検調査し、北極圏航路をベガ号によって開拓する。日本に到着後、日本文化に驚嘆し、様々な文献資料を収集して帰国する。

榎本がサンクト・ペテルブルクからウラジオストクに向け出立するときの見送り人にチャンドラーなる人物がいました。彼は『インド人で名前はパラジ。インドの知識人・民族主義者で、日本公使館をしばしば訪れ、一時は身を寄せていたという説がある』と諏訪部揚子・中村喜和編注『榎本武揚 シベリア日記』平凡社ライブラリー、2010の注に書かれています。

インドでは英国に対し独立運動が行われましたが失敗し、さらに、1877年には英国の女王がインド皇帝を名乗りました。インドのそういう状況の中、パラジはサンクト・ペテルブルクまで逃亡して来たのかもしれません。そのパラジを時折日本公使館で面倒を見たということは、榎本公使の了解と公使館員の共鳴が必要です。アジアにおける欧米列強の植民地支配に対し、日本も植民地化したアジア諸国の独立回復のために連帯して協力していこうという姿勢が感じられます。

榎本のサンクト・ペテルブルクでの生活を振り返ってみます。榎本は国際情報を収集し、分析した結果に基づいた今後の見通しを本国に送りました。その情報は本国では収集できない内容であり、見通しも榎本ならではの予測で、精度が高いものでした。その結果、国益、国利に貢献しただけでなく、明治政府に対しては榎本の実力をさらに見せつけ、サンクト・ペテルブルク駐在の各国外交官に対し外交官としての榎本の評価を高めたと考えられます。また、榎本はサンクト・ペテルブルクで日本の産業発展に役立ちそうな技術や軍事情報を本国へ紹介し、また、直接の技術移転にも努めました。

(続く)

ロシア側で発表された著書などの紹介

1,Ежова Анна Евгеньевна “Деятельность Эномото Такэаки на посту посланника Японии в России (1874 – 1878 гг.)”

2018年にサンクト・ペテルブルグ州立大学のアンナ・エゾヴァ氏が、卒業論文『榎本武揚の駐ロシア日本特使としての活動(1874-1878)』を発表しています。

(https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/14137/1/VKR_Ezhova_Anna_2018.docx)

2, ヴェチェスラフ・カリンスキー著、藤田葵訳『駐露全権公使 榎本武揚』群像ライブラリー、2017

サンクト・ペテルブルグ時代の榎本武揚の小説も発刊され、ロシア側でもサンクト・ペテルブルグ時代の榎本武揚への関心が持たれています。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする