世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」を見る

世田谷美術館で6月22日まで開かれている企画展「横尾忠則 連画の河」を見てきました。会場に入ると、150号(2,273×1,818ミリ)を中心とする大作がずらりと展示されているのに圧倒され、そのうち1点を除く64点の油彩画が2023年3月から今年2月までに描かれた新作だという説明を聞いて、作者の旺盛な創作意欲に驚きました。というのも横尾さんは、私が学生だった1960年代後半には、寺山修司の天井桟敷や唐十郎の状況劇場のポスターなどで私たちの心をつかんでいたグラフィックデザイナーだったからです。あの時代から半世紀以上も経っているのです。年齢を調べたら、1936年6月生まれで、もうじき89歳でした。

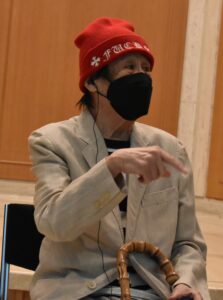

内覧会では、横尾さんが参加者と話される機会も設けられていました。これだけの作品を描かれるのだから、元気溌剌、さっそうと現れるのかと思っていたら、車いすでの登場。先週かかったコロナから完全に回復していないとのことでマスクをかけ、難聴のため補聴器で司会者と会話していました。(写真は、内覧会で語る横尾忠則さん=世田谷美術館で、大坂惠撮影)

「耳も悪いし、目も悪いし、頭も悪いし、悪いところだらけで、生きているのが不思議なくらい。思ったような絵が描けないので、ずいぶんへたくそな絵ですが、あれ以上、上手に描けないんです。老齢とともにだんだん絵は下手になってくる一方です。絵が上手になるのも困りものですが、下手になると、下手でいいのだという自由な気持ちが湧き出してきます。健康なときは、いい絵を描こうとすると、かえって不自由な状態になるもんです。いま腱鞘炎がひどくて、まっすぐな線が引けないし、バックもきれいに塗りたいと思うのですが塗れないんです。それでも面白いと言ってくれる人がたまにいるので…」

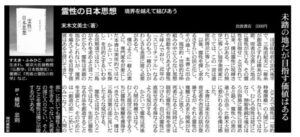

横尾さんの言葉だけを聞いていると、もうろくしてまともな絵が描けないと、嘆いているように思えるのですが、だまされないぞと私は思いました。朝日新聞書評欄の横尾書評を愛読しているのですが、書評そのものがアートにもなっていて、知的好奇心と才気がまったく衰えていない健筆ぶりを知っているからです。(下の写真は、2025年4月12日の朝日新聞書評欄に掲載された横尾忠則さんの末木文美士著『霊性の日本思想 境界を越えて結びあう』についての書評。見出しや本文の一部が白黒反転している)

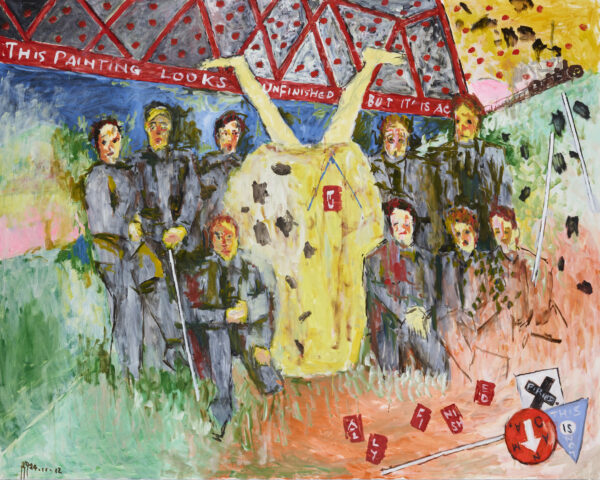

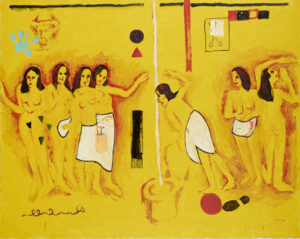

この企画展で最初に展示されていたのは「記憶の鎮魂歌」と題された1994年の作品です。そのモチーフとなったのは、1970年に篠山紀信(1940~2024)が兵庫県立西脇高校の同級生といる横尾さんを撮った写真(雑誌『an・an』1970年6月20号所収の「西脇オデッセイ 横尾忠則故郷へ帰る」に掲載)という解説がありました。横尾さんは関西出身だったのかと思ったのですが、横尾さんの話を聞きながら、横尾忠則➡関西人➡サービス精神➡自虐ネタ➡笑い、という連想が浮かんできました。(下の画像は、横尾忠則「記憶の鎮魂歌」=1994年、横尾忠則現代美術館)

横尾話法とは別に、内覧会での上記の発言を私なりに要約すると、上手いとか下手とか、自由とか不自由とか、そんなものを超越した境地で描いた、ということでしょうか。

今回の企画展のタイトルは「連画」で、連歌でいえば、発句にあたるのが前述の「記憶の鎮魂歌」です。そこからの連想した「連画の河」が音楽の変奏のように登場人物を変えたり、新たな場面や道具を加えたりしながら、「連画」は流れていきます。

メキシコの舞踏や農夫、パレードが出てきたと思ったら、ゴーギャンを思い出させるタヒチの女たちが登場し、その後には大きな壺が出てきて、壺をめぐる「連画」の最後は、この稿の冒頭に掲げた「ボッスの壺」と題された、西脇高校の同級生が集っていた河原の絵で大団円になります。ひとつの絵を鑑賞しながら、どのイメージがどのように次の絵につながっていくのか、パズルを解くように見ていくのはとても楽しい時間でした。(下の画像は、横尾忠則「メキシカンと農夫」=2024年、作家蔵。同「連画の河、タヒチに」=2024年、作家蔵。同「郷愁」=2024年、作家蔵)

横尾さん自身は、世田谷美術館学芸員の塚田美紀さんによるインタビュー(図録『横尾忠則 連画』=国書刊行会発行=に収録)のなかで、次のように語っています。

「「連画」は「連歌」のもじりです。和歌を詠みあうために数人が集まって、前の人の歌の下の句を次の人が引き取って連ねてゆくのが連歌ですね。ぼくの場合は絵ですから、まず1点を描きます。その1点から連想されるイメージを持ち、次の2点目を描く。そのようにして、3点目、4点目と続けて、とうとう64点になりました。複数の人たちのあいだで、わかりやすくいえば「しりとり」式に歌を増やすように、ひとりの画家が、自分の絵で「しりとり」をして連ねていく。だから「連画」なのです」

変幻自在の横尾ワールドに鑑賞者は浸るのですが、痛々しい現実の世界に引き戻される絵もあります。「核の傘」、B29が飛んでいる「HABIT」、兵士や傷痍軍人が描かれた「1950年/1950」などの作品です。ウクライナ・ロシア戦争やガザ戦争の映像を毎日のように目にしている私たちにとって、核戦争も空爆も傷痍軍人もリアルな時代になっています。

安倍晋三元首相の暗殺事件をモチーフにした「盗まれたシンゾー」、「略奪された心臓」、「SPとシンゾー」の作品は、衝撃的な事件だったこともあり、横尾作品に描かれたことに衝撃を受けました。(下の写真は、「盗まれたシンゾー」=右、2022/2024年、作家蔵、「略奪された心臓」=左、2022/2024、作家蔵、「SPとシンゾー」=左奥、2024年、作家蔵が展示されているコーナー。大坂惠撮影)

内覧会の懇談の場で、これらの作品の意図を問われた横尾さんは、「意図はないですね。意図とか意味とか目的とか、ほとんど考えないでいつも描いていますから」と答えていました。意図ではないのでしょうが、事件を受けて、「シンゾー」「心臓」のイメージが膨らんだのは、安倍首相が狙撃された当日、横尾さんも急性心筋梗塞で緊急入院した出来事が重なったことがありそうです。発刊されたばかりの横尾さんの日記、横尾忠則『昨日、今日、明日、明後日、明々後日、弥の明後日』(実業之日本社)には、次のような記述があります。

2022.7.8 安倍元首相が撃たれたと話しているが、助かることを祈るが、今日は自分の躰のこと以外、他のことは考えが及ばない。

2022.7.9 テレビで安倍さんの死の報道を初めて見て実感するが、頭も躰も混乱のまま。

2022.7.11 安倍元首相の狙撃シーンを見たが、真後ろに犯人。スカスカじゃない。

同じ日に、安倍さんは心臓を奪われてしまったけれど、自分の心臓は、ぎりぎりセーフで助かった、という思いがタイトルには込められているのかもしれません。運命のY字路で、ふたりは違う道を往くことになったのでしょう。

安倍晋三銃撃事件からまだ3年も経っていないのですが、旧統一教会問題、自民党の裏金問題、利上げによるアベノミクスの修正、衆院選など「ポスト安倍」にからむ出来事が多かったせいか、暗殺事件はもっと前の出来事のような気がします。芸術は永遠ですから、何世紀か後には不朽の横尾作品とともに首相銃撃事件が語られる日が来るのかもしれません。

前述のインタビューのなかで、横尾さんは、「連画の河」は「未完」だと語ったあとで、次のように言葉を続けています。

「だから「連画の河」はぼくが描いている絵なのではなく、絵によって描かされた自分であるということでしょうか。絵が画家に憑依している。画家は絵の想念に憑依されている」

「連画の河」の鑑賞者としては、続編への期待につながる発言ですが、絵を描くのは肉体労働だそうですから、憑依される画家のほうの肉体的な負担は大変でしょう。創造に生きる人は、そういう覚悟がなければ、生きていけないのかもしれません。創造の世界から遠く離れた私は、前述の横尾書評を引用して、この稿を終えます。

「霊性とは何かということではなく、生前に霊性なる作品を創造することを主願とし、そのためには「創造の部」に於(お)いてのみでなく、「人間の部」に於いても霊性人生を生きる、でないと死者の国に入りにくい。そんなことを霊性は僕に示唆するのである」

(冒頭の画像は、横尾忠則「ボッスの壺」=2024年、作家蔵、世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」で展示)

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする