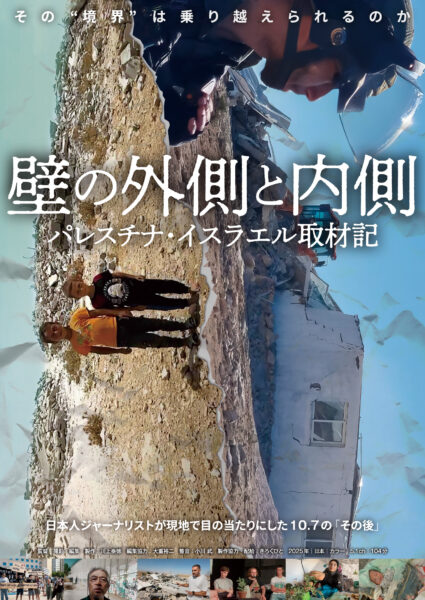

映画『壁の外側と内側』が見せる不条理な世界

中東ジャーナリストとして著名な川上泰徳さんがパレスチナ・イスラエルの今を記録した映画『壁の外側と内側 パレスチナ・イスラエル取材記』が8月30日から東京・渋谷のユーロスペースで公開され、全国で順次上映されます。それに先立って日本記者クラブで行われた試写会で、このドキュメンタリーを見ました。(写真は、日本記者クラブでの試写会のあと会見する川上泰徳氏=2025年8月20日、高成田享撮影)

ガザの悲惨な状況は連日、報じられていますが、この映画の主舞台であるヨルダン川西岸地区の実態はそれほど報道されていません。メディアが好む爆撃や戦闘の場面がないからなのでしょう。しかし、イスラエルの占領軍や入植者たちがそこに住むパレスチナ人を排除しながら、じわじわと支配地域を広げていく様子は、ガザの殺戮とは異なるように見えても、パレスチナ人の排除をめざしているところは同じです。人間が人間として生きていくことができない不条理な世界がパレスチナだと思いました。

エルサレムから西岸地区に入った川上さんは、ベツレヘムやヘブロンを経て、マサーフェル・ヤッタに入り、そこにあるいくつも集落を回り、そこで暮らすパレスチナの人々の話を聞きながら、その生活の様子を映し出します。

あちこちで住居や学校が破壊され、住民はテントや、洞窟を掘ってつくられた住居に追いやられ、学校を失った子どもたちは教育の機会を奪われています。住民たちは、抵抗することもできず、イスラエルによる生活やコミュニティの破壊に対して、じっと耐えることしかできません。(上の写真は、マサーフェル・ヤッタで、学校が破壊された丘に立つ子ども。下の写真は、洞窟の家でバラの花を飾る女性=いずれも2027年7月川上泰徳氏撮影、©kawakami)

パレスチナは1993年のオスロ合意に基づき、自治政府ができましたが、自治政府が統治しているのは一部の都市区域(Aエリア)だけで、弱い統治の区域(Bエリア)と、イスラエルが占領して入植者が入り込んでいる区域(Cエリア)は西岸地区全体の80%以上を占めています。川上さんが取材したのも、全体の61%にも及ぶCエリアで、警察権も行政権もイスラエルが握っています。

イスラエルの占領軍や入植者たちの不法行為は、ハマスがイスラエルに大規模な攻撃を仕掛けた2023年10月7日以来、激しさを増しているようです。どんな不法行為も許されるというフリーパスを手に入れたと思っているのでしょう。しかし、それは、1948年のイスラエル建国以来、パレスチナの人々に強いてきた圧政の歴史を無視していると思います。自分たちの都合のよい物語だけを語り、信じているのです。

イスラエルの占領軍が重機を使ってパレスチナ人の住宅や学校を壊す場面をみながら、満蒙開拓も同じようだったのだろうかと思いました。日本は1932年に「満州国」を建国させるとすぐに満蒙開拓団を送り込みます。当初は、在郷軍人などが中心となり武装していました。いまのイスラエルの入植者と同じです。もともとこの地域で生活を営んでいた多くの人々は、自分の耕作地を廉価で売却させられ、土地から追い出されます。1934年には土龍山というところで、農民の蜂起がありましたが、関東軍によって鎮圧され、それ以降は、大規模な農民蜂起はなかったようです。土龍山は、現在の黒竜江省樺南県土龍山鎮だそうです。抵抗する人々は、「満州匪賊」と一括りにされ、弾圧されました。パレスチナでもイスラエルに抵抗する人々や組織は、イスラエルから見れば「テロリスト」や「テロリスト集団」です。(写真は、マサーフェル・ヤッタの集落で、破壊された学校の跡を説明する地区長=川上泰徳氏撮影、©kawakami)

このドキュメンタリーを見ながら、私たちが目にするほかの中東を舞台にしたドキュメンタリーとの違いに気づきました。それは、聞き手である川上さんと語り手であるパレスチナ人との対話が編集なしで流れていることです。川上さんがアラビア語で話しているからです。通訳を介しての取材は、いつのまにか相手が通訳を見ながら会話するようになりますが、この映画では、話者はじっとこちらに向かって話をしています。アラビア語での会話ですから、外国人には言えないような本音も語られているのだと思います。

川上さんは、大阪外語大学(現・大阪大学外国語学部)でアラビア語を学び、カイロ大学に留学、卒業後は朝日新聞記者として、カイロ、エルサレム、バグダッド、アレクサンドリアなどに駐在、退社後の現在もフリーランスの記者として、中東取材を続けています。アラビア語で取材できる数少ない記者なのです。私は、朝日新聞の論説委員だった時期に、論説委員だった川上さんと一緒に仕事をした時期があるのですが、川上さんの記者としての活躍ぶりをみれば、自分も記者だったと言うのも恥ずかしい気がします。(写真は、パレスチナの壁を見る川上泰徳氏=本人撮影、©kawakami)

映画のタイトルにある「壁」は、イスラエルが2002年からつくりはじめた西岸地区やガザを分離するための壁のことでしょう。西岸を隔てる壁は全長700キロに及びます。壁は物理的に視界をさえぎるものですが、壁の向こう側の状況を知ることも遮断する情報のバリアにもなっています。

映画では、イスラエル人がパレスチナ人を「ユダヤ人をむやみに殺す人たちだ」と語る場面がありました。多くのイスラエル人は、壁の向こう側の入植地で、イスラエル人によってパレスチナ人が殺され、迫害されていることを知らない、あるいは知ろうとしないのだと、川上さんは語っていました。エルサレムのイスラエル側では、政府に停戦を求めるイスラエル人の大規模なデモの映像がありました。かれらの多くはイスラエル人の人質を助けるために停戦を求めているのであって、「多くの子供の犠牲者が出ている戦争への反対の声はなかった」と、川上さんは語っています。(写真は、ガザの停戦を求めるイスラエル人のデモ=エルサレムで川上泰徳氏撮影、©kawakami)

イスラエル側では、高校を卒業したばかりの若者がイスラエル軍がパレスチナで行っている現実をネットなどで調べて、兵役を拒否している様子も記録されています。召集の日の映像もあるのですが、若者は召集されて軍の敷地に入っていくのですが、兵役拒否ですから、いずれ服役することになるのでしょう。予備役の市民で召集を拒否する人もふえているという報道もあります。また、マサーフェル・ヤッタの集落で、壁を越えて、パレスチナ人の家族に食料などを届けるイスラエル人の平和組織の活動場面もありました。(写真は、イスラエルで兵役拒否を宣言した若者たちの抗議集会=2024年8月、テルアビブ郊外で川上泰徳氏撮影、©kawakami)

こうした映像は、イスラエルとパレスチナと平和共存が絶望的な状況のなかで、かすかな希望の光にも見えました。

「壁」は視界だけでなく、向こう側への想像力もなくすのでしょう。川上さんは、「壁はパレスチナにあるだけではなく、私たちの世界にもある」と語っていました。たしかに私たちの周りにも、目に見えない壁があり、いろいろな不条理の世界を見ようとしていないのかもしれません。心にとどめておきたい言葉でした。

(映画の問い合わせ先は、配給会社の「合同会社きろくびと」(info@kiroku-bito.com まで)

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする