連載⑭ 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった

明治新政府が発した五箇条の誓文は、「施政の基本方針」を示した文書である。それは封建社会から脱して、近代国家の建設をめざすものだった。

一、 広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ

一、 上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ

一、 官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス

一、 旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ

一、 智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。

尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。

武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。

前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。

政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。

この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。

いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。

戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。

新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。

奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。

地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。

明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。

では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。

新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。

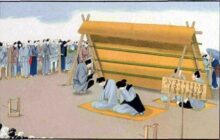

同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。

地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。

上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。

「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。

ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)

末尾に連載各回へのリンク

https://news-hunter.org/?p=28195

≪写真&図の説明≫

◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

≪参考文献&サイト≫

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)

◎江戸時代の税(国税庁のサイト)

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm

◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)

◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)

◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)

◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)

◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

◎ウィキペディア「伊勢暴動」

≪参照≫

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

≪情報屋台に掲載された連載の一覧≫

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする