世田谷美術館「土方久功と柚木沙弥郎」を観る

世田谷美術館で「土方久功と柚木沙弥郎―熱き体験と創作の愉しみ」と題した企画展が11月5日まで開かれています。未開の地だった戦前のパラオ諸島での生活からインスピレーションを得た土方久功(1900~1977)の作品と、染色のひとつの原点である型染めから自分の世界を広げた柚木沙弥郎(1922~ )の作品の組み合わせは、それぞれの作品からにじみ出た生命力が相まって鑑賞者に「生きる力」を与えてくれるものになっています。

土方の作品は、ブロンズの彫刻、木のマスク、絵画など多岐にわたり、ほとんどが帰国後につくられたものです。ブロンズ「二人(間の抜けた闘争)」(下の写真、同美術館のパンフから)は、ふたりの男がくんずほぐれつの戦いをしているようなのですが、「間の抜けた」と注釈があるせいか、本人たちは真剣でも周りから見ると相撲をしているようにも見えます。デフォルメされた姿を見ていると、神さまたちが人間と暮らしていた時代の神々の争いのようにも見えてきました。

というのも、土方が精力的に集めたパラオ諸島などミクロネシアの神話や伝説のなかに、「間の抜けた悪神」と題した次のような話があるからです。(『土方久功著作集』第3巻「パラオの神話と伝説」所収)

漁をしている男にだまされた悪神がその男に復讐しようと、寝ている男を海まで運んで放り出そうとするのですが、そのたびに男に逃げられてしまい、最後は村人に逆襲されてしまう話です。悪神も間が抜けているのですが、復讐されるほうになる男も気転を利かすというよりは、その場しのぎで逃げ切っているようなのです。

ブロンズの「島の伊達少年」(下の写真)は、リーゼント風の頭髪に鳥の羽をつけた少年像で、土方はこの少年が気に入ったのか、絵画やレリーフにも、この少年は登場します。かっこつけてる、と言いたくなるような少年の表情は楽しそうで、会ってみたくなります。「楽園」などという暮らしがこの地上にあるはずはないのですが、それでも「文明国」に住む私たちから見ると、「楽園」のように見える暮らしぶりの世界があったのでしょう。

土方は東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻科で学んだのち、1929年に、日本の委任統治領だったパラオに渡り、1931年には未開の島だったサタワル島で7年間を過ごし、その後もパラオなどで暮らし、日本に戻ったのは1944年でした。土方は、彫刻などの芸術活動もしましたが、ミクロネシアを回り、文化人類学の資するような民族学、民俗学の資料を集めています。そうした記録は『土方久功著作集』(1990~1993、三一書房)に集められました。

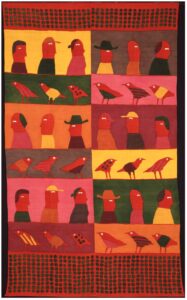

柚木は東京大学で美術史を学び倉敷の大原美術館に就職し、そこで「民芸」に感銘し、芹沢銈介に弟子入りして染色家になったという経歴を持ち、10月に101歳になります。経歴は「民芸派」かもしれませんが、この企画展に展示された作品、たとえば「ならぶ人ならぶ鳥」(下の写真)などは民芸調を脱して、独自の世界を現出させています。色合いも芹沢が青色の風なら、柚木は赤色の太陽です。

芸術作品は、考えさせるものが高尚だと思われていますが、今回の企画展に出品された土方と柚木の作品は、夏バテ防止の元気をもらうものばかりでした。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする