「駿河藍染」物語~民芸の一断章 改定②

第2章 “蒲田協団”の夢

型絵染で人間国宝になった芹沢銈介(1895~1984)の東京・蒲田の工房では、弟子や職人が芹沢の指示で芹沢の作品を作っていた。1955年に蒲田の敷地に「有限会社染紙研究所」を作った狙いを芹沢は、次のように語っている。

「染色の仕事はおのおの手分けして各工程を進めるので、それぞれの持ち場の人がほしくて、自分だけではどうにもならないのです。工人を集め、自分は図案と指示に当たる、自分がいるからこそ物が生まれるというような状態にもって行きたいと思って、一つの組織として研究所を夢見ていました」)『芹沢銈介全集』第10巻「月報3」)

芹沢は、自分のデザインと指示によって、「工人」(職人)たちが制作する「組織」を「研究所」に期待していた。柳宗悦(1889~1961)の「工芸の道」を読んで民芸運動に入った芹沢にとって、柳が工芸の進むべき理念として掲げた「協団」を「研究所」で実現しようとしたのだろう。

柳は、無名の職人が美を意識せず、黙々と作ったものに作為でない美があるとして、職人が無意識に作り出す美を讃える一方で、美の方向性を示す工芸作家の美もまた必要だとしていた。柳の理論では、工芸作家は僧侶で、工人と呼ぶ職人は平信徒であり、この両者の協力で美の世界を作るには、僧侶と信徒を結ぶ教会のような組織が必要で、それが「工芸的ギルド」すなわち「協団」だと説かれている。柳は、「協団」を次のように説明する。

「工芸に美を求めて、ついに社会に美を求めるに至った。強き組織、固き結合、正しき秩序、完き統体、これらのことなくして工芸の美はありえない。進んではそれらのものに工芸の美の相(すがた)を読むことができる。かかる美を求める時、私は古くして新しき『協団』の理念を書く」(『柳宗悦選集』第1巻所収「来るべき工芸」)

柳の説く「協団」を作ろうという動きは各地で起きた。東京工業大学資史料館が発行している「とっておきメモ帳」第16回「東工大が生んだデザイナー芹沢銈介のカレンダーの世界」は、芹沢が1934年に静岡から居を移した東京・蒲田の土地は、もともと柳の「協団」を実現するために用意されたものだったと解説している。

「メモ帳」によると、1934 年 6 月に,柳を会長とする日本民藝協会が発足し、 東京近郊に工芸の工人たちの集団をつくろうという話が持ち上がり、柳から相談を受けた商工省(現在の経済産業省)の水谷良一(1901~1959)が東京・蒲田に土地を用意し、「蒲田協団」の創設を目指した。芹沢が1935年に水谷からこの場所を取得して活動拠点としたことで、弟子の岡村吉右衛門(1916~2002)、染職人の塩沢虎之助、漆工芸の鈴木繁男(1914~2003)、染色家で柳宗悦の甥である柳悦孝(1911~2003)らが芹沢の敷地内や周辺に移り住んだ。「メモ帳」は次のように記している。

「若手の工人達は、芹沢達のあとを追うように次つぎに蒲田に集まり、それぞれの家族も一緒であったため敷地内は大所帯であったようだ。染め、織り、漆などの異なる工人達が一緒になることで柳や水谷が理想とした協働体が生まれたのだ」(「とっておきのメモ帳面」第16回)

芹沢は、戦前の蒲田を「梁山泊みたいな工芸村」(『芹沢銈介全集』第3巻「月報5」)と語っている。戦後もその理想は持ち続け、1946年に立ち上げた「萌木会」は、工芸家や職人らプロの「僧侶」を集め芹沢がプロデューサーとなった「協団」であり、1952年に発足させた染物教室の「このはな会」は女性の「信徒」中心の「協団」、さらに1955年に設立した有限会社芹沢染紙研究所は芹沢から学ぼうとする「僧侶を目指す信徒」の集う「協団」だった。

◆「内弟子」としての浩薫

「芹沢協団」に属した人たちは、それぞれの技量に応じて、芹沢の仕事を手伝った。萌木会に属した秋山浩薫(1920~1989)も、染色作家として全国の民芸品店に卸す藍染ののれんやテーブルセンターを萌木会に納品する一方、藍染の職人として芹沢の藍染などの仕事を引き受けていた。萌木会をひとつの「協団」と考えれば、浩薫は「芹沢協団」の一員だったのだが、芹沢と浩薫との関係をみると、「協団」の団長・団員だけではない、師匠・内弟子という関係も濃厚だった。

芹沢のもとには、工芸作家をめざす将来の芸術家が弟子として集い、研究所も、工芸を学ぼうという若い人たちが働いていた。浩薫は、こうした「外弟子」と違って、芹沢が個人的な用事も含めたいろいろな仕事を頼みやすい存在だった。

「内弟子」とは、「師匠に家に住み込んで、家事なども手伝いながら教えを受ける弟子」(広辞苑)だという。浩薫が芹沢のそばで、仕事を手伝いながら身の回りの世話もしていた時期は戦前の一時期だ。それでも戦後になっても、浩薫は奉公先の主人のように芹沢夫妻を慕っていた。

芹沢にとって浩薫は、紺屋での奉公経験が気の利いた使いやすい弟子だったのかもしれない。あるいは、早くに両親を亡くし、小学校を卒業してすぐに奉公した浩薫の境遇への同情が芹沢夫妻にあったのかもしれない。

工芸作家をめざす「外弟子」と職人の「内弟子」との「区別」や「差別」は感じられなかったのか、淳介に尋ねると、「先生と弟子との関係でも、弟子同士でも差別はなかった」という。ただ浩薫が「学歴があればなあ」と愚痴ったことがあるという。芹沢の弟子である岡村吉右衛門、柚木沙弥郎(1922~2024)、四本貴資(1926~2007)らが大学の教員として迎えられていることに話が及んだときだ。

「先生の周りは大学出が多いなかで、家庭の事情から自分は尋常小学校しか出ていないというのは悔しかったのかもしれません。そのせいか、部屋には、染料工学から宗教書や考古学まで本があふれていました。親父の異常な向学心のおかげで、私まで理屈っぽくなりました」

◆芹沢夫妻からのハガキ

内弟子というと、疑似家族的な雰囲気が漂う。たしかに、秋山家に残されている芹沢夫妻から浩薫夫妻に宛てたハガキを見ると、そうした気配が濃厚に出ている。

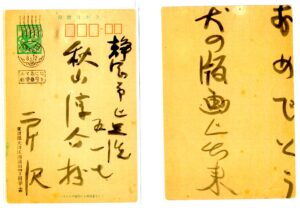

1950年に芹沢が中田に住んでいたころの浩薫に宛てたハガキの内容は、浩薫に依頼したのれんが届いたという連絡だが、「地色その他、力なく残念です」と、なかなか手厳しい。このままでは、芹沢工房の作品として世に出せないというのだろう。とはいえ、最後は、「苦心して気をつけて下さったのでしょうが、なかなかむずかしいものです」と、慰めの言葉で終わっている。浩薫は、こうした師匠の叱咤激励を受けて、仕事に励んだのだろう。(写真は、1950年に芹沢が浩薫に宛てた2円の郵便ハガキ。秋山弘夫は浩薫の本名)

1970年に芹沢が浩薫に宛てたハガキには「筒描きよかった 場所が悪くて気の毒」とある。展示された場所が目立たないところだったのを「気の毒」としながら、型染とは異なる手法の筒描きの作品について、「よかった」とほめている。この年、浩薫は文化庁主催の全国工芸選抜展に静岡県の代表作品として筒描きを出品したと見られ、その展示を芹沢が見ての感想だろう。芹沢は、しかる一方の師匠ではなかった。(写真は、1970年に芹沢が浩薫に宛てたハガキ)

1970年は、浩薫にとって、飛躍の年でもあった。大阪で開かれた万国博覧会につくられた「日本民芸館」に、浩薫の筒描き4品が買い上げられ、展示されたからだ。芹沢の推挙によるものだろうが、芹沢の影響を受けがちな型染だけでなく、作者の個性がより強く出る筒描きで、芹沢は浩薫の技巧を認めたことになる。大阪日本民芸館によると、浩薫の作品は現在、展示されていないが、収蔵品として保管しているという。

一方、たよ夫人が浩薫やきみ子夫人(1924~2021)に宛てたものは、秋山家の暮らしや浩薫の体の具合を気遣うものが多い。1961年12月に速達で届いたハガキには、「あなたが悪いと皆が困りますから、何か私で出来る事がありましたら相談になりますから、くれぐれも大切にしてください」などと書かれている。(写真は、1961年12月に浩薫に宛てたたよ夫人のハガキ)

「インパール作戦の地獄を這い出して、病体のまま復員した」(筑摩書房のPR誌『ちくま』1977年3月号所収、秋山浩薫「駿河藍染の事」)という浩薫は、マラリアの後遺症で発熱して寝込むことがたびたびあった。それを心配してのハガキだ。秋山家には、芹沢が雑誌の挿絵のために制作した型紙が多く残されているが、淳介によると、これも、たよ夫人の配慮によるものだという。

「親父の具合が悪いのを心配したたよ夫人が先生に頼んで、挿絵の型を染める仕事を親父に回してもらったのです。型紙を染めるだけなら、なんとかこなせるだろうと考えてくれたのでしょう」

淳介は、中学のころから、浩薫の具合が悪くなると、萌木会に納品するテーブルセンターなど仕事を浩薫に代わってこなしていたという。

「中学生や高校生の子どもが染めているとは、外部には言えなかったと思いますが、習うより慣れろで、私は身体で染めを覚えました」

秋山家に宛てた芹沢のハガキには、淳介宛てのものもある。1970年1月21日の消印があり、「おめでとう 犬の版画上出来」と書かれている。戌年にちなんで淳介が版画でつくった年賀状への感想だという。(写真は、芹沢が淳介に宛てた1970年1月のハガキ。)

「人間国宝の先生は、めったにほめませんから、上出来とほめられたのは勲章です」

◆芹沢の「風」

芹沢の国際的な評価を一気に高めたのが1976年にパリで開かれた芹沢銈介展だ。そのポスターは、「風」という文字の下に「Serizawa」と書かれ、下のほうに小さな文字で、開催場所と期間が書かれているだけのシンプルなものだ。展覧会ずれしたパリの人々も、このポスターには新鮮味を感じたのだろう。芹沢展の入場者は日増しに増えて、1976年11月24日から77年2月14日までの期間中、入場者は2万9000人になった。当時のパリの雰囲気をフランスに在住していた作家の犬養道子(1921~2017)は、次のように書いている。(写真は、パリ芹沢展のポスター)

「梃子(てこ)でも動かぬばかりに凍りついた暗灰色の、11月のパリの空を背景に、あざやかにさわやかに碧2色を『風』と染め出した芹沢展のポスターが、町行く人の眼の上1メートルばかりのところに吊るされたさまは、ただ美しいばかりでなく、ただに一眼を惹くばかりでなく、暗い初冬の憂鬱をそれこそ風のごとくに吹き飛ばして心を昂揚させ感動させる、一見の値打ちの十分にある世界がその年の展覧会にもちこまれたことを告げるメッセージなのであった」(文藝春秋デラックス『芹沢銈介の世界』1978年所収「パリの芹沢展」)

この「風」は、四本貴資らがいくつかの原案を持っていったなかで、フランス側が選んだものだと、四本は明かしている。四本は、1981年に静岡市立芹沢銈介美術館ができたときに、「あののれんの下地は、親父さんがつくったものだよ」と、淳介に語ったという。そうなると、芹沢のあの「風」は、静岡の秋山工房からめぐりめぐってパリに届いたことになる。

先日、淳介から「風」の型紙が見つかった、という連絡を受けた。相当劣化していて、送ってもらった写真を見ると、風構えの中の「ノ」が癒着しているように見える。のれんは裏からも染めるので、裏焼きの「風」の型紙もあり、こちらは無傷のようだ。淳介は紗を貼り直すなどの修復を試みるという。(写真は、秋山家で見つかった「風」のれんの型紙=秋山家提供)

パリ展のポスターになったのれんは、大原美術館に収蔵されている1957年制作のものだと思われるが、風構えのハネの太さなどを見ると、秋山家で見つかった型紙は、パリっ子を驚かせたポスターのものだと見てよいだろう。

「風」はパリ展以来、芹沢を代表する作品となり、芹沢の作品を飾る主要な美術館は、大原美術館、日本民芸館などがのれんを所蔵している。いずれも1957年ごろの制作だが、色合いだけでなく、形も微妙に違うように見える。岡村吉右衛門は、芹沢の一文字の作品について、次のように解説している。

「文字といえば、寿とか風、山、河といった一字だけの、常識的な配置をしたのれんも少なくない。(中略)一見同じ構成に考えられるが、寿や風では繰り返すたびに常に工夫が見られる。同じ題材をとりながら新鮮な感じを与えられるのは、模様(文字)に”伸び“があることと、今までの仕事では済まされない意慾的な強さによろう」(『芹沢銈介全集』第19巻解説)

いろいろな「風」が吹いているようで、秋山家に残る「風」はパリに吹いた風だという断定は、修復の結果を待ちたい。

◆作家と職人の共存

静岡市には紺屋町という地名がある。近世の城下町には、職業別集住制が導入されたため、職業を示す地名が多く、紺屋町は、全国の城下町で鍛治町に次いで多い地名だという。商工業が発達するなかで、のれん、袢纏(はんてん)、前掛け、のぼりなど染物への需要がふえたのだ。明治前期・中期における静岡市には、52軒の紺屋と自衛の紺屋職人1人が確認できるという(稲葉昌代「明治中期における静岡の紺屋」2014年、『常葉大学短期大学紀要』45号所収)。

当時の紺屋と呼ばれた染物屋は、主に伊勢で作られる型紙を商人から買って染めるのが常だった。老舗の染物屋には、数千点の型紙を所蔵しているところも少なくない。しかし、染色に興味を持った芹沢は、紺屋の伝統に染まらず、自分がデザインした模様を自ら型紙で彫り、染めも自ら手掛けた。その一貫性が評価され、「型絵染」の人間国宝になった。

芹沢は、染色の工程をひとりで行っただけではなく、紙染めのカレンダーや染物のテーブルセンターなどを商品化することで、型染の世界を広げた。終戦の年末には、芹沢は翌年のカレンダーを型染の和紙で作り、米兵に喜ばれ、今も続くヒット商品になった。これは良く知られた話だが、淳介によると、芹沢は戦後まもなく静岡の知人に頼まれ、茶缶(茶筒)の包装紙も作ったという。ブリキの茶缶に芹沢が考案した型染の和紙を巻いたところ、これもヒット商品になったという。芹沢は、型染の総合プロデューサーだった。

そんな芹沢にとっても、染めの工程は、技だけでなく時間と手間がかかるものだけに、「工人」に任せたいと考えていたのではないか。戦前に静岡から東京へ移るときには、前述したように、静岡から染職人を呼び、戦後も静岡の秋山工房を頻繁に使っているからだ。

「紺屋の明後日」(こうやのあさって)という言葉がある。約束の期日があてにならないことのたとえだ。染物の仕事は天候に左右されることが多いので、仕上がりが遅れることも多く、催促されると、「明後日には」という言い訳を繰り返す、というわけだ。染めの仕事を知ると、染色はさまざまな環境に左右される微妙な作業だ。「紺屋の明後日」は、期日通りにできるとは限らない難しい仕事という意味もあると、言いたくなる。淳介は、芹沢と染めについて次のように語る。

「先生は、反物など長い布の染めは、防染糊がだれない冬場に多く手掛けていました。親父に仕事を回したのも、面倒な染めは、職人にまかせようという気持だったのでしょう。そのうえ、先生は、いちいち説明したり、指示したりするのが好きではありませんでしたから、色差しなどでは、以心伝心の親父に任せたのだと思います」

芹沢は、紺屋の職人を浩薫にかぎらず大事にしたようだ。萌木会には、静岡の紺屋の大橋豊久・隼雄・秀雄の3兄弟、茨城県牛久町(現牛久市)の型彫職人だった土手武彦、紺屋に生まれた小島悳次郎(1912~1993)や山内武志(1938~)らが入っている。東京帝国大学で美術史を学び、大原美術館勤務のときに芹沢の作品に感銘して弟子入りした柚木沙弥郎には、修行先として静岡県由比町の正雪紺屋を紹介している。前述した静岡の塩沢家には、芹沢の口利きで沖縄首里高校の卒業生が毎年のように働きに来ていたという。

芹沢が個人作家として名を馳せる一方で、紺屋の職人を大事にしたのは、民芸運動に身を投じた工芸作家としての矜持であっただろう。しかし、工芸作家と職人とが協調して美を創り出す「協団」という柳宗悦の理想は、実際の工芸の世界では、幻想だったと思う。工芸作家に集った弟子も職人もまた工芸作家を目指したからで、無欲の職人ではなかったからだ。

浩薫もまた、染の職人として芹沢を支える一方で、個人作家として独自の染めの世界を築こうとしていた。

(文中敬称略、冒頭の型染絵は秋山淳介氏の作品)

改定について:「駿河藍染」物語は、「駿河藍染」2代目の秋山淳介氏の話をもとに、聞き書きのスタイルで書き進めてきました。しかし、③になって、秋山浩薫氏の人生を取り上げて書くうちに、聞き書きの部分よりも、秋山浩薫氏が残した文章や私が秋山氏から取材した私の記事などが主軸となってしまいました。このため、①と②についても、③以降との整合性をはかるために、聞き書きスタイルをやめ改定版として書き直しました。淳介氏からは、面白い話をたくさん聞いたのですが、一部の確認できない逸話については、残念ながら割愛しました。

この記事のコメント

-

興味深く、読ませて頂きました。

そういう背景、歴史が、あったのですね!

コメントする

| 前の記事へ | 次の記事へ |

芹沢銈介がたよ夫人の葬儀のときに配ったという「南無阿弥陀仏」と観音像について、秋山淳介氏から現物と型紙の写真が送られてきたので、本文中に挿入するとともに、本文も手直しをしました。