『「断絶」のアメリカ、その境界線に住む』を読む

米国の中間選挙は、再選挙となったジョージア州の上院選で、民主党の現職がトランプ元大統領の支持を受けた共和党の候補を破り、バイデン政権の与党である民主党が来年1月に発足する新議会でも上院の多数を確保することになりました。下院選では、共和党が多数となるものの、連邦裁判所の判事や行政府の長官など大統領の指名人事の承認、条約の批准などの権限を持つ上院の主導権を民主党が握ることができたことは、バイデン政権にとって勝利ともいえる選挙になりました。(※1)

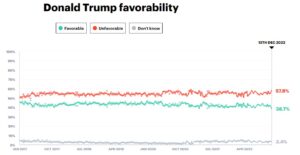

しかも、ジョージア州をはじめ接戦が予想された上院や知事選で、トランプ派の候補はほとんどが敗退し、トランプ前大統領の政治的な影響力にかげりが見えることになりました。下図は、米国の世論調査組織である「YouGovAmerica」によるトランプ氏の好感度調査です。直近(12月13日)の数字は、「好ましくない」(Unfavoravble)が57.9%、「好ましい」(Favorable)が38.7%で、2017年1月に大統領に就任して以来、「好ましくない」は最高、「好ましい」は最低を記録しました。

とはいえ、トランプ氏は2024年大統領選挙に向けた共和党の最有力候補であることに変わりはありません。2020年11月の大統領選挙でバイデン氏に負けたあとも敗北を認めず、2021年1月にはトランプ支持派による議会乱入事件を誘発、今回の中間選挙では、トランプ派の議員は苦戦を強いられました。それでも、トランプ氏の熱烈な支持者が多くいることは、米国の外から見ると、理解しがたい米国の病理のように思えます。

◆「断絶」の境界線からの報告

前置きが長くなりましたが、そんな疑問へのひとつの答えを示しているのが、大島隆著『「断絶」のアメリカ、その境界線に住む』(朝日新聞出版)です。著者は、2020年3月から2年間、朝日新聞のワシントン特派員として勤務するなかで、2020年8月から2022年2月まで、ペンシルベニア州ヨークにペントハウスを借り、住民として米国社会を取材、その記録として本書を著しました。著者が首都ワシントンからだけでなく、人口4万5000の小さな町に住んだ理由について、下記のように述べています。

「大都市のような民主党支持者が圧倒的に多い『ブルー(青)』でも、共和党支持者が多い地方の『レッド(赤)』でもない、両者が混在する分断の最前線のような地域。そこにある小さな町に住んで、足元からいまのアメリカで何が起きているかを見たかった」(「あとがき」)

著者のワシントン勤務は2度目で、ニューヨークでの取材やボストンでの留学など米国での生活は長く、米国を語る資格のあるジャーナリストとしての経験は十分だと思います。それでも、あえて大都市ではない場所での生活体験を通して、米国の社会をさぐろうと思ったのは、トランプの登場で浮き彫りになった米国の「断絶」状況がワシントンやニューヨークからでは、十分に理解できないと感じたからでしょう。

本書を読むと、著者が住んだ地域は、インナーシティーと呼ばれるヨーク市の中心部とその郊外との境界線あたりです。インナーシティーは黒人やヒスパニックが多く住む「危ない地域」で、その周辺は白人が多い「安全な地域」で、お互いの住民がほとんど接触しない「断絶」ぶりが描かれています。

生活にゆとりのある白人層がより快適な暮らしを求めて郊外に移るホワイトフライト(白人の脱出)が起こりはじめたのは、モータリゼーションが発達した1950年代からです。郊外には、大きなショッピングモールが発達、買い物する場所も分離しました。きれいな住宅が並ぶ郊外に、異人種が入り込んだときのあつれきをファンタジーにした1990年の米映画『シザーハンズ』が描いた風景です。

米国を全体で見れば、いろいろな人種の人たちが共存している多様性のある国ですが、本書が描いたヨークのように、小さなコミュニティーごとに見ていくと、それぞれが隔絶していて、お互いの交流がないとすれば、それは多様性と言うよりも、交わることのない人たちが併存しているだけの社会ということになります。

◆断絶の果ての対立

親近感も信頼感もない同士が対立すれば、互いの手にはハサミどころか銃が握られることになります。2020年11月の大統領選挙で、トランプ氏が敗北を認めない状態が続いていた時期、南北戦争(the Civil War)以来の「内戦」(civil war)になるといった物騒な予測が多く語られました。本書には、大統領選の投開票日から4日後の11月7日、ペンシルベニア州の州都ハリスバーグにある州議会の議事堂の周辺で開かれたバイデン支持派の集会とトランプ支持派の集会の様子が書かれています。

「両者は互いの声をかき消そうとするかのように声を張り上げ、警察官を挟んで対峙した」(第2章「含まれない」人々)

一触即発の状態は、トランプ派の人たちが別の場所に移ったため、解消されたようですが、その前日の6日には、首都ワシントンの国会議事堂がトランプ支持の暴徒らによって襲撃される事件が起きました。

断絶は、富裕層が住む地域と貧困層が住む地域だけでなく、同じ地域に住む人同士の間でも断絶が起きているようです。本書には、著者と同じタウンハウスに住むふたりの青年にも光を当てていますが、このふたりの溝も深いのです。

ひとりは、黒人青年のアンドリューで、アルバイトをしながら地元の大学に通っていて、黒人差別の解消を求めるブラック・ライブス・マター(BLM)運動に共鳴しています。もうひとりの青年は、ヒスパニックのアレックスで、昼も夜も食品工場などで働いて、出身地であるドミニカから婚約者を呼び寄せるための費用やデイトレーディングのための軍資金を稼いでいます。

どちらも現在の貧しい状態から這い上がろうとしているところは共通しているのですが、民主党支持のアンドリューと、共和党というよりもトランプ支持のアレックスとは、お互いに相いれないようです。相手の境遇や思想信条を理解したうえで、議論しながら互いに尊重し合う、という教室で習うようなディベートの世界はもはや存在しないようです。

◆民主党が抱える「理念」と「現実」の断絶

本書を読んで、なるほどと思ったのは、同じ民主党支持でも、アンドリューのようなインナーシティーに住む黒人やヒスパニックが中心の人々と、郊外に住む白人が中心の人々との交流があまりないということでした。

「『理念』から民主党支持者となる人々は、必ずしも課題の当事者とは限らない。(中略)一方で、ヨーク市内のマイノリティーの人々にとっては、差別や貧困は自分たちが直面している『現実』だ」(第2章「含まれない」人々)

そして、差別や貧困などの課題に直面している人々の間で、民主党なら解決してくれるという希望は薄れているようで、2020年の大統領選挙では、ヨーク市内でバイデン候補は7割を得票したものの、トランプ候補も投票率は増加していました。BLMに共鳴するアンドリューは、「トランプは論外だけど、バイデンや(副大統領となる)カマラ・ハリスも、自分たちを代表しているとは思えない」として、投票を棄権したそうです。こうした傾向は全国的なものだと、著者は指摘していて、2024年の大統領選に向けて、民主党政権の継続への不安材料になりそうです。

◆共和党が抱えるMAGAとRINOの対立

トランプの熱烈な支持者たちは、米国が一部の政府機関や金融界、経済界がつくる「ディープステート」(闇の政府)に牛耳られているという陰謀論を信じています。Qアノンなどの正体不明のネット投稿者が広め、トランプ氏自身が大統領の就任中に、政権に不利な情報がリークされると、ディープステートの仕業といった発言を繰り返しました。

著者と同じタウンハウスに住むアレックスも、Qアノンが流すディープステートなどの陰謀論を信じていたことが大統領選のときにわかり、身近なところにも陰謀論が浸透していたことを著者は知ります。

トランプ氏の熱心な支持者が身につける帽子やTシャツのロゴに書かれているのがMAGAという文字で、トランプ氏の決め台詞ともいえる「Make America Great Again」で、共和党内のトランプ派はMAGA派と呼ばれています。彼らは、トランプ氏が主張する大統領選挙は不正があったことを認めない共和党の政治家をRINO(Republican In Name Only=名ばかりの共和党員)と呼び、排除しようとしています。しかし、RINOと批判される人たちは、もともと共和党を支えてきた主流派なのですが、MAGA派の人たちは、そういう人たちを追い出そうとしているわけで、この対立が激しくなれば、まさに共和党は分裂してしまうことになります。2024年の大統領選に向けて、共和党は民主党以上に深刻な対立を抱えているということになります。

◆日本への示唆

本書を読みながら、米国のいまは明日の日本ではないかと思いました。本書の第3章は、インナーシティーに住む低所得者層の子どもたちが教育の機会に恵まれず、低所得者として再生産される状況を詳述しています。

「周囲を囲まれた、出口のない暗い底。這い上がろうとしても垂直の壁には足がかりがなく、上から手を差しのべる人もいない」(第3章這い上がれない樽の底)

著者は「樽の底」のイメージをこんな風に書いています。黒人やヒスパニックが層として存在しない日本には、這い上がれない樽はない、と言えるでしょうか。非正規社員の割合がふえている日本では、結婚できない、子どもをたくさん産めない、十分な教育機会を与えられない、といった声を聞くことが多くなりました。もはや、こうした声を聞いても、驚くこともなくなり、それが当たり前のように思えるようになりました。日本は自分を中流と思う人たちが多数を占める中流国家だと言われてきましたが、これからはそれが「下流」にシフトし、さらに「樽の底」にいると思う人たちもが増えてくるように思います。

また、SNSの発達で、大手メディアと個人メディアとの差が見えにくくなり、事実に基づかない情報も増える傾向にあります。ディープステートと呼ぶ闇の政府が世界を牛耳っているという陰謀論を信じる人が米国で増えているのは、大統領のトランプ氏がそれを真実として取り上げたからだと思っていましたが、ドイツではディープステートを破壊するためのクーデター計画が発覚しました。摘発されたメンバーには、元軍人や現職の裁判官などが含まれていて、かなり大掛かりの計画であることがドイツ国内に大きな衝撃を与えています。日本にもそうした素地がないとは思えません。

私が新聞社のワシントン勤務だったときに、米国人の助手に、「ふつうのアメリカ人は、どう考えているの?」という質問を連発するので、「ふつうのアメリカ人って、どういう人なの」と逆に質問されたこともありました。ワシントンでの取材相手というと、米国政府の高官や元高官、シンクタンクや大学の研究者、産業界などのロビー団体などになりますから、日本に記事を発信しながら、これは「ふつうのアメリカ人」の気持ちを伝えているだろうかと疑問を持つことが多かったのです。

ワシントンでよく「ビヨンド・ベルトウェイ」(beyond the beltway)という言葉を聞きました。政府機関や国会、シンクタンク、メディアが集中するワシントンDCを囲む環状の高速道路495号線をベルトウェイと呼ぶのですが、本当の米国はベルトウェイの外にある、という意味で使われていました。本書の著者は、まさにビヨンド・ベルトウェイで米国の本当の姿を伝えようとしたわけで、その挑戦に敬意を表するとともに、その試みは成功したと賛辞を贈りたいと思います。

※1 上院議員(100議席)の任期は6年で、今回の中間選挙での改選議席は35議席で、共和が25議席、民主が15議席を獲得した結果、非改選議員を含めた全体では民主党が51議席、共和党が49議席を占めることになりました。ただし、民主党の2議員は民主党を離れ無所属となっているので、民主党系が多数を占めるというのが正確な表現です。

| 前の記事へ | 次の記事へ |

コメントする